ミドリイシは雲をつくって暑さを凌ぐ

ミドリイシは、いまよりも海水温が高かった白亜紀から今日まで、大胆な進化で環境に適応しながら生き延びてきたようです。

磯の香りは雲をつくる

リーフアクアリウムの水槽に入っているライブロックを手にとると磯の香りがします。この磯の香りのひとつは、硫化ジメチル(Dimethyl sulfide、DMS)という物質で、有機硫黄化合物です。海藻や植物プランクトンが生成します。DMSは大気中の自然由来の硫黄化合物では最も量が多く、大気中で酸化により結合し、粒子化する過程で吸湿します。この状態のものを雲凝結核といいます。これは雲を形成する元となる核です。すなわち、DMSは雲をつくる物質であるといえます。

ミドリイシの遺伝子解析でわかったことは?

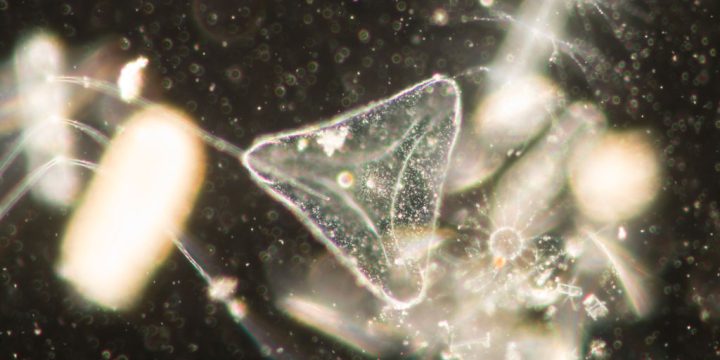

このDMSは、ジメチルスルフォニオプロピオネート(Dimethylsulfoniopropionate、DMSP)という物質をバクテリアが分解することで生成されます。DMSPを分解する酵素はDMSPリアーゼと呼ばれ、バクテリアや植物プランクトンが持っていますが、近年の研究では枝状サンゴのミドリイシもこの遺伝子を大量にもっていたことがわかりました。

枝状のミドリイシ。ミドリイシは造礁サンゴの最大グループで、インド洋から太平洋にいたるサンゴ礁形成の中心を担っています。

ミドリイシの遺伝子を解読して、進化の過程でDMSPリアーゼを大量に増加させたことをあきらかにしたのは、東京大学と沖縄科学技術大学院大学の研究チームです[1]。彼らは、ミドリイシ属の15種とコモンサンゴ属2種、アナサンゴ属1種の遺伝子を解読したところ、ミドリイシに限ってDMSPリアーゼが大量に増えていることを突き止めました。

光合成をおこなう褐虫藻が抜け出して白化したミドリイシ。白化が2週間ほど続くとサンゴは死滅してしまいます。 褐虫藻の離脱には高い海水温が影響していることがわかっています。

いまより海水温が高かったのに生き残れた理由は…雲をつくってたから?

ミドリイシの祖先は1億年以上前の恐竜がいた頃の白亜紀から存在しています。ミドリイシは水温が30度以上になると白化しやすく、絶滅が危惧されていますが、地中の堆積物の酸素同位体比の計測により、ミドリイシの祖先が生き延びた白亜紀は海水温が現代よりもずっと高かったことがわかっています。ミドリイシの祖先は、どのように今よりもずっと暖かい海で生き延びたのか。ミドリイシがDMSPリアーゼの遺伝子を大量に持っていることが、その疑問に答えてくれるかもしれません。彼らは雲をつくって暑さを凌いでいたかもしれないわけです。

研究では、ミドリイシは、DMSPリアーゼ以外にも、バクテリアなど病原体と戦う遺伝子や褐虫藻の共生に関わる候補遺伝子が大きく変異しており、それぞれの種が多様な環境へ適応していったことがわかったといいます。ミドリイシは、造礁サンゴのグループでは最大の種です。ほかのサンゴに比べて環境適応力が強かったことが、今日の繁栄につながっているのかもしれません。

補注・参考文献

- 東京大学・沖縄科学技術大学院大学「18 種のサンゴの全ゲノム解読に成功!-ミドリイシ属サンゴの環境適応戦略が明らかに-」2020年10月15日